È il 26 giugno 1980. Michael Cimino è ancora il regista pluripremiato de Il cacciatore, eppure i ritardi nella realizzazione del suo nuovo film, per il quale la United Artists ha concesso completa carta bianca nel tentativo di bissare, se non superare, gli esiti artistici e commerciali del predecessore, hanno gettato su di lui una luce sinistra che lo vorrebbe un uomo capriccioso e intrattabile e un regista succube della propria visione artistica, incapace di gestire il cospicuo budget affidatogli. È il giorno in cui, dopo otto mesi in sala di montaggio, Cimino mostra agli executives della United Artists il primo montaggio del suo nuovo film, “Heaven’s Gate”: 5 ore e 25 minuti di durata complessiva, a fronte di un impegno contrattuale che limita la durata della pellicola entro le tre ore. È evidente che qualcosa è andato storto: la stampa americana, di settore e non, ha già i coltelli affilati, pronti a colpire un capro espiatorio, bersaglio facile a causa di un successo personale (quello de “Il cacciatore”) sperperato in eccessi smisurati difficili da giustificare – le incontrollate voci dal set hanno raccontato di scene girate oltre 50 volte, di set abbattuti e ricostruiti a grandezza naturale, di crudeltà sugli animali coinvolti e di chilometri di pellicola di girato.

Steven Bach, delegato alla produzione della United Artists ricorda: “Gli ho chiesto: ‘Quanto siamo vicini a un final cut?’ Mi rispose: ‘Sì, è un po’ troppo lunga, potrei accorciarla di una quindicina di minuti.’ […] La sequenza della battaglia, da sola, raggiungeva la lunghezza di un intero film. Ero arrabbiato. La società era in completo subbuglio; […] per questo film si era esposta, agli occhi dell’intera industria, come mai nessun’altra. La segreta speranza che il film si rivelasse un capolavoro, e che giustificasse tutto quanto era accaduto fino a quel momento, era svanita di colpo.” Cimino rientra in sala di montaggio venendone fuori, a ottobre, con una versione dalla durata di circa 220 minuti. Incredibilmente, nessun membro della United Artists riterrà necessario visionare il nuovo montaggio del film.

La settimana che segnerà indelebilmente la vita e la carriera di Michael Cimino, del suo film, e dello studio che l’ha finanziato, comincia martedì 18 novembre 1980: il giorno in cui il già famigerato “Heaven’s Gate” viene mostrato in anteprima a New York, il giorno prima di un’uscita nelle sale in limited release propedeutica alla possibilità di concorrere agli Oscar dell’anno successivo. Il disastro atteso e preannunciato finalmente ha luogo: la reazione della stampa è talmente violenta da essere senza appello. Tra tutte, resta celebre la recensione di Vincent Canby, pubblicata sul “New York Times” del giorno dopo: “‘I cancelli del cielo’, che esordisce oggi al Cinema One, è un fallimento così totale che si potrebbe sospettare che Cimino abbia venduto l’anima al diavolo per ottenere il successo de “Il cacciatore” e che ora il diavolo sia passato a riscuotere”; “la visione del film è paragonabile a una camminata forzata e lunga quattro ore all’interno di un salotto”; “un disastro inqualificabile”. Gli incassi sono desolanti: è la fine commerciale del film.

Cimino non si dichiara sconfitto. In uno scatto di orgoglio scrive una lettera (pubblicata il 24 novembre da “Hollywood Reporter”) al capo dello studio, Andy Albeck, chiedendo la possibilità di ritirare il film dalle sale per dargli una nuova opportunità grazie a un nuovo montaggio: “Tanta energia, tempo e denaro sono stati spesi nella realizzazione de ‘I cancelli del cielo’, perciò ti chiedo di ritarare temporaneamente il film dalla distribuzione, in modo che possa presentare al pubblico un film realizzato con la stessa cura e impegno con i quali l’abbiamo cominciato. Sono consapevole delle difficoltà emotive e delle numerose complicazioni di un gesto così anomalo, ma credo che tutti abbiamo imparato una preziosissima lezione dalla prima proiezione pubblica del film. Sono motivato a fare il possibile, per far sì che ‘I cancelli del cielo’ possa esser visto dal più vasto pubblico nel mondo.” La stampa, ancora una volta, si scatena. Ammesso il fallimento, dichiarata la disponibilità a compiere un ennesimo tentativo pur di salvare il film dal baratro, il suicidio artistico di Michael Cimino è compiuto: è una neanche troppo implicita ammissione che la stampa ha ragione. A shock ancora fresco, Albeck viene prevedibilmente silurato dal ruolo di Presidente della UA: è il dicembre 1980 e Cimino ha appena rimesso piede in sala di montaggio.

Serve, a questo punto, una breve descrizione di cosa fosse e di cosa fosse diventata la United Artists in quegli anni, per capire anche gli avvenimenti immediatamente successivi al crollo di Cimino e de “I cancelli del cielo”. Fondata come noto nel 1919 da star come Mary Pickford, D.W. Griffith, Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks, la United Artists nel 1951 era stata salvata dalla chiusura da due avvocati già attivi nel mondo cinematografico, Arthur Krim e Robert Benjamin. Sotto la loro guida, lo studio vive il periodo più luminoso della propria storia, culminato, nel trienno 1975-77, con la vittoria consecutiva di tre Oscar come Miglior film (con “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, “Rocky” e “Io e Annie”). Nel 1967 la società era stata venduta alla Transamerica Corporation, una compagnia assicurativa: è l’epoca in cui si formano grandi conglomerati, e gli studios cinematografici diventano facili prede di compagnie lontanissime dal loro business. Krim e Benjamin andranno via nel 1978 sbattendo la porta, in aperta polemica con la proprietà dalla quale avrebbero voluto riacquistare lo studio: fonderanno la Orion Pictures; la UA verrà affidata a Albeck, un uomo scelto, ironia della sorte, per la sua capacità di razionalizzare i costi (Steven Bach: “Andy Albeck non era un tipo da show business: questo era chiaro.”) È in questo contesto che cresce e divampa il disastro de “I cancelli del cielo”, con un nuovo management appena insediato (responsabile, a onor del vero, anche di “Toro scatenato”, “Rocky II” e “Rocky III”, “Manhattan”, i due Bond “Moonraker” e “Solo per i tuoi occhi” e della sola distribuzione dell’altrettanto pericoloso “Apocalypse Now”) desideroso di fare il colpo grosso con il regista più quotato del momento, ed è qui che va inscritta la via d’uscita di Transamerica dalla UA, dopo l’infamante eco, non c’è dubbio, generata dal film.

Aprile 1981. Il nuovo presidente della United Artists, Norbert Auerbach, mostra un ottimismo di facciata: “Non siamo preoccupati. Le nostre ricerche ci dicono che gli spettatori abituali hanno reale interesse per ‘I cancelli del cielo’. Conoscono il film senza ricordarne tutti gli aspetti negativi che lo hanno riguardato.” (“The Schenectady Gazette”, 2 aprile 1981) A Los Angeles, a fine mese, viene presentato in una nuova premiere, il nuovo “I cancelli del cielo” rimontato da Cimino. Due ore e mezza che non cancellano né risolvono i problemi della precedente versione, semmai li amplificano. Questa volta il film finisce per essere troppo compresso, perdendo il respiro epico della precedente versione, in un goffo tentativo che, pur alterando fortemente il montaggio delle scene (che vengono anticipate o posticipate) non mutano il ritmo del film, ma finiscono con l’appesantirlo con improvvise e isolate narrazioni fuori campo (come accade nel momento di transizione dal 1870 al 1890), o trasformando il tragico destino di Ella in un inatteso e “appiccicato” ricordo di James Averill in chiusura di film, venti anni dopo gli scontri di Johnson County. Impossibile salvare un pasticciato rimedio nato nel caos e figlio del tentativo disperato di salvare il film dal fallimento: il pubblico può finalmente disertare le sale su tutto il territorio nazionale, e i critici non faranno altro che registrare il totale insuccesso dell’operazione di salvataggio.

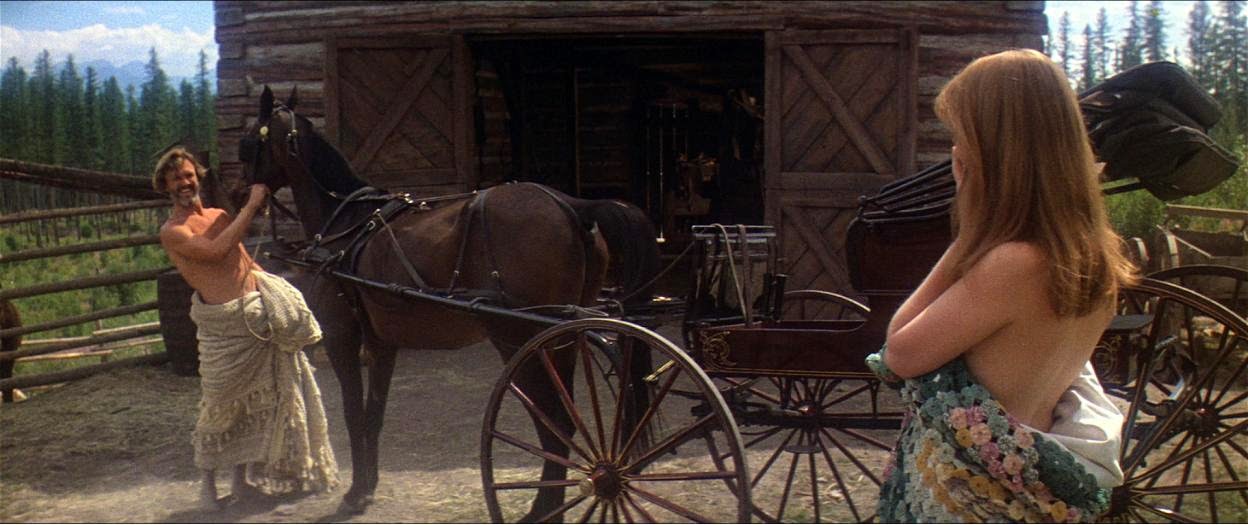

Un mese dopo, al Festival di Cannes, Auerbach, Cimino e il cast del film vengono gelati dalla notizia della vendita della compagnia, da parte di Transamerica, a una già traballante MGM. 320 milioni di dollari in tasca per salutare per sempre il mondo dello show business (nel 1967, Transamerica ne aveva spesi 185): il flop di “Heaven’s Gate”, in fondo, si è quasi trasformato in un affare! È proprio a Cannes che, però, comincia la lenta rimonta del film: in Europa, seppur in una versione che sarà presto disconosciuta dal proprio autore (alimentando il falso mito che prevede che la versione rimontata da circa 150 minuti non sia altro che una becera devastazione del film a opera dei “produttori”), “I cancelli del cielo” ottiene apprezzamenti e consensi, per lo sguardo non conciliante di Cimino nei confronti della storia del suo paese; per il ritmo ondivago, sognante, che avviluppa i quattro protagonisti, in particolare Averill, in una spirale di ricordi e ideali infranti; per l’indubbia bellezza delle scene fotografate da Vilmos Zsigmond.

In uno strano disegno del destino, l’affondamento della United Artists coincide con la timida rinascita del film dalle proprie ceneri. Agli atti restano i 44 milioni di dollari spesi tra costi di produzione e di promozione (recuperati in borsa dal gigante Transamerica nel giro di pochi giorni) e i 3 milioni di incasso complessivo nel mondo.

Il paradiso riconquistato